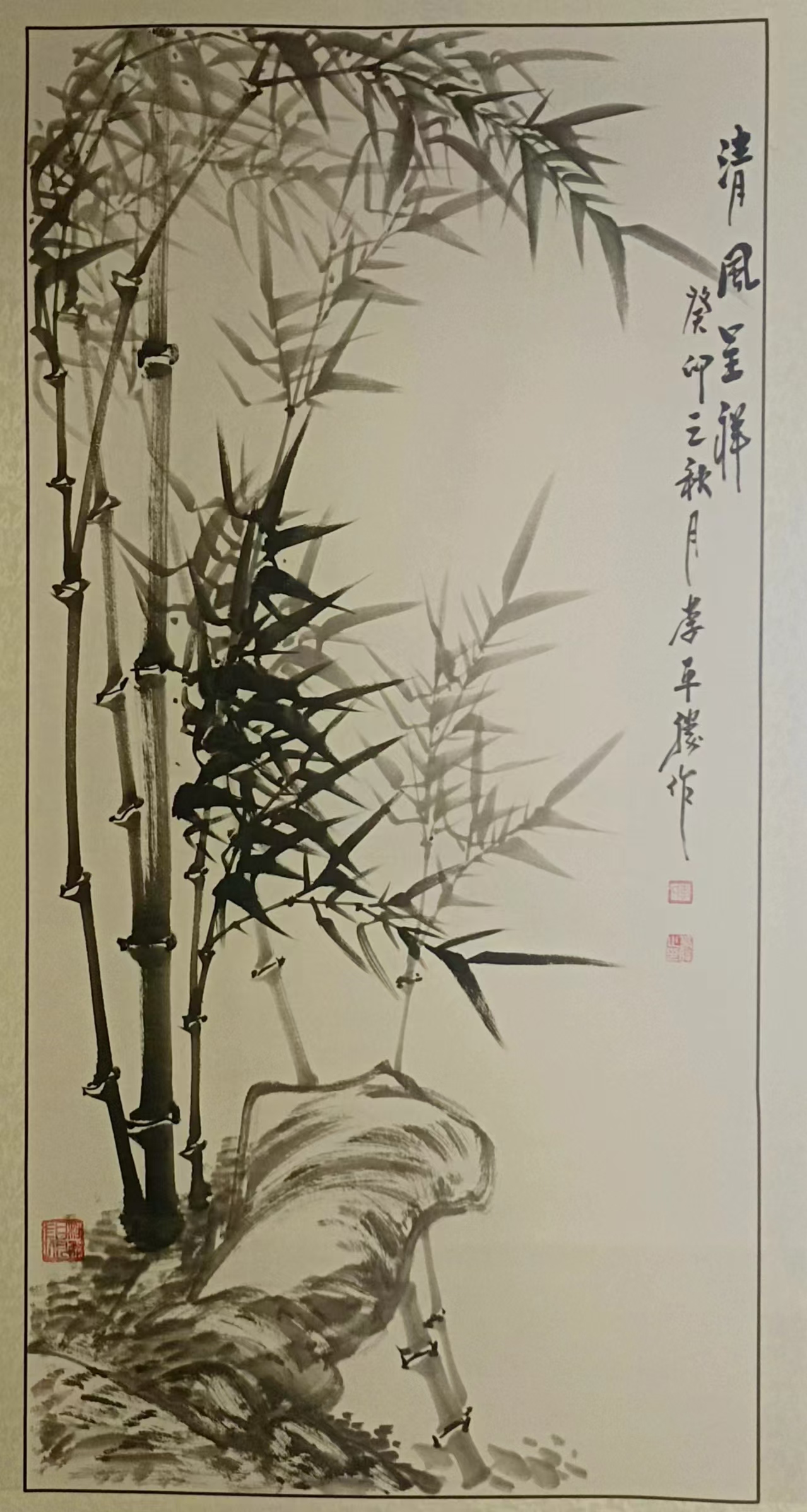

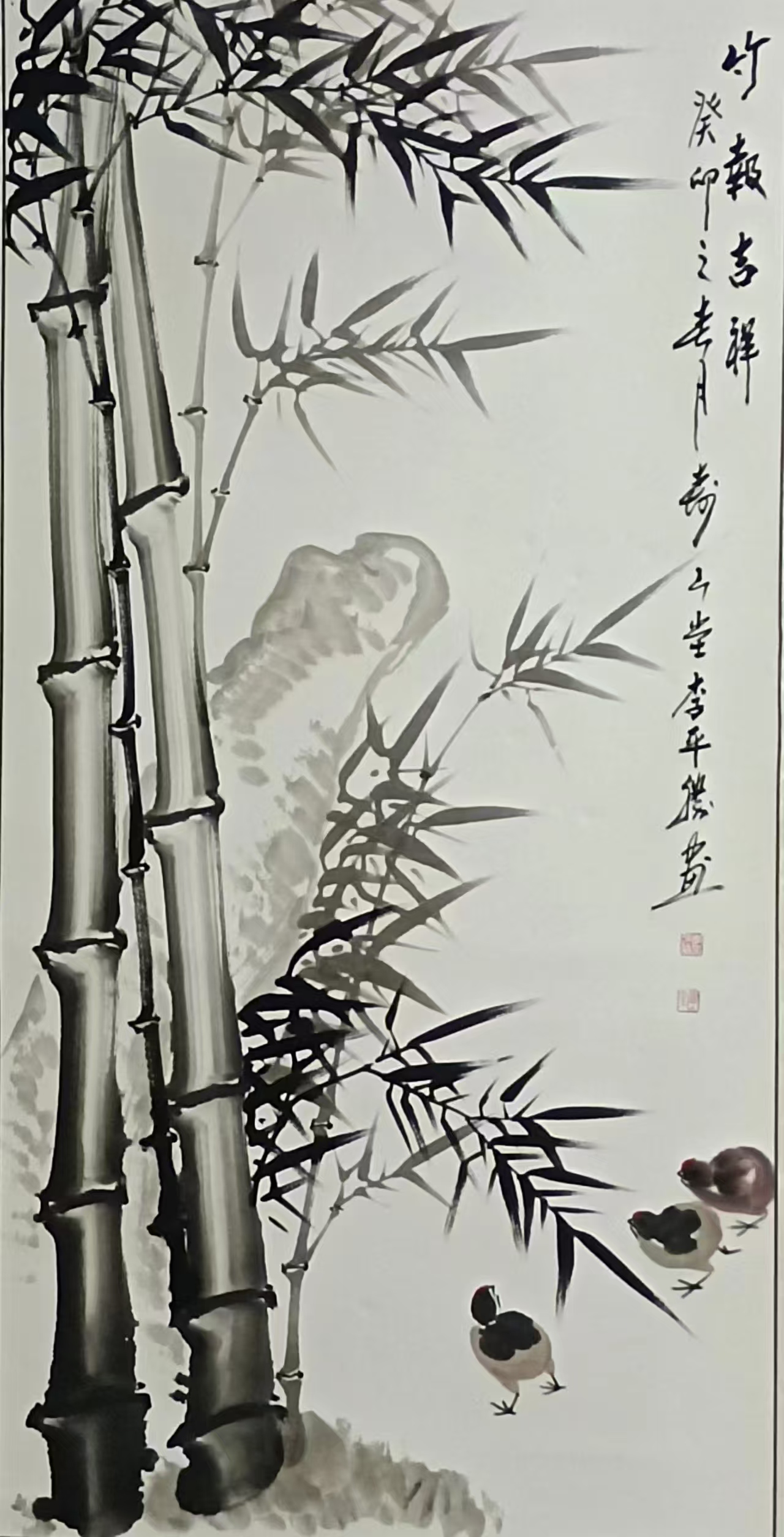

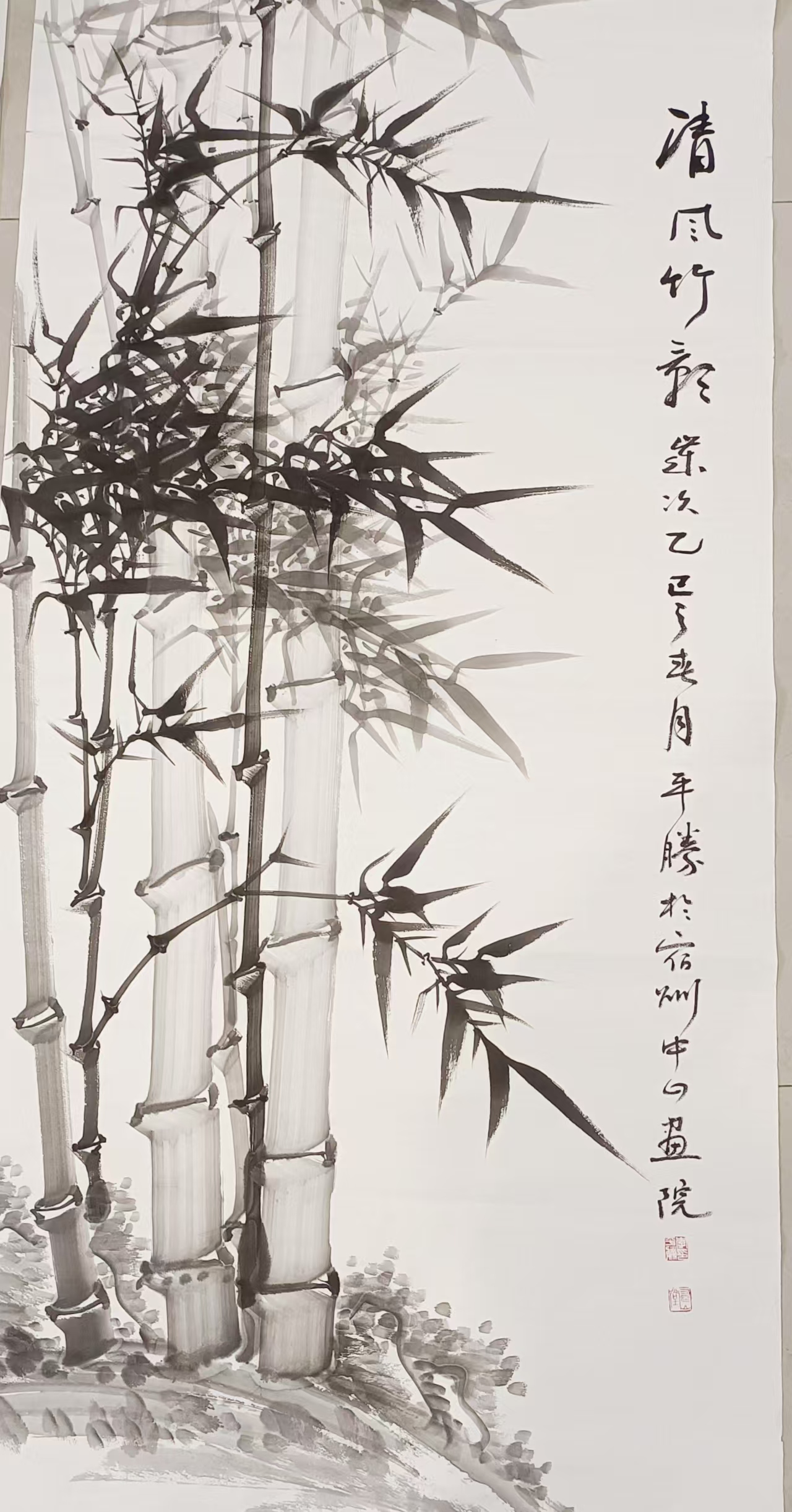

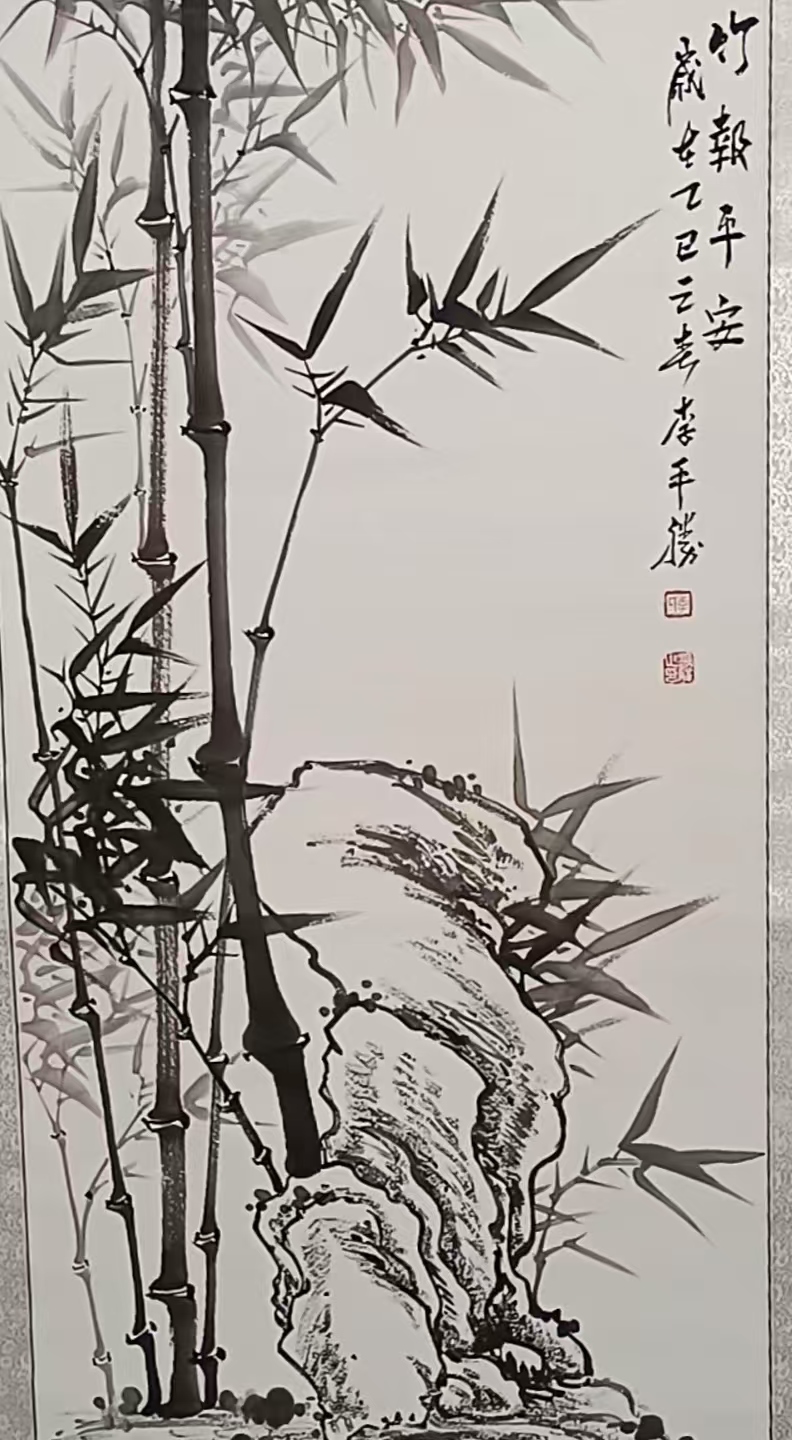

华夏文明的长卷里,竹子始终是文人风骨的最佳注脚。苏东坡"宁可食无肉,不可居无竹"的喟叹,道尽了这份清逸与坚守的千年共鸣。当代画坛,李平胜(号金谷,寿山堂主人)以笔墨为舟,在传统与现代的交汇处重绘竹魂,让这株承载着"高风亮节"品格、寄托着"竹报平安"愿景、象征着"节节高升"期许的草木,在宣纸上绽放出新的精神光彩。

李平胜画竹,从不是对自然形态的刻板摹写。他以笔为骨,勾连起天地清气与人间正气;以墨为魂,晕染出理想微光与现实沉韵。在他笔下,竹早已超越物象本身——是"高风亮节"的人格化身,是"节节高升"的生命礼赞,更是"竹报平安"的人文祈愿,每一笔都浸透着对精神品格的守望。

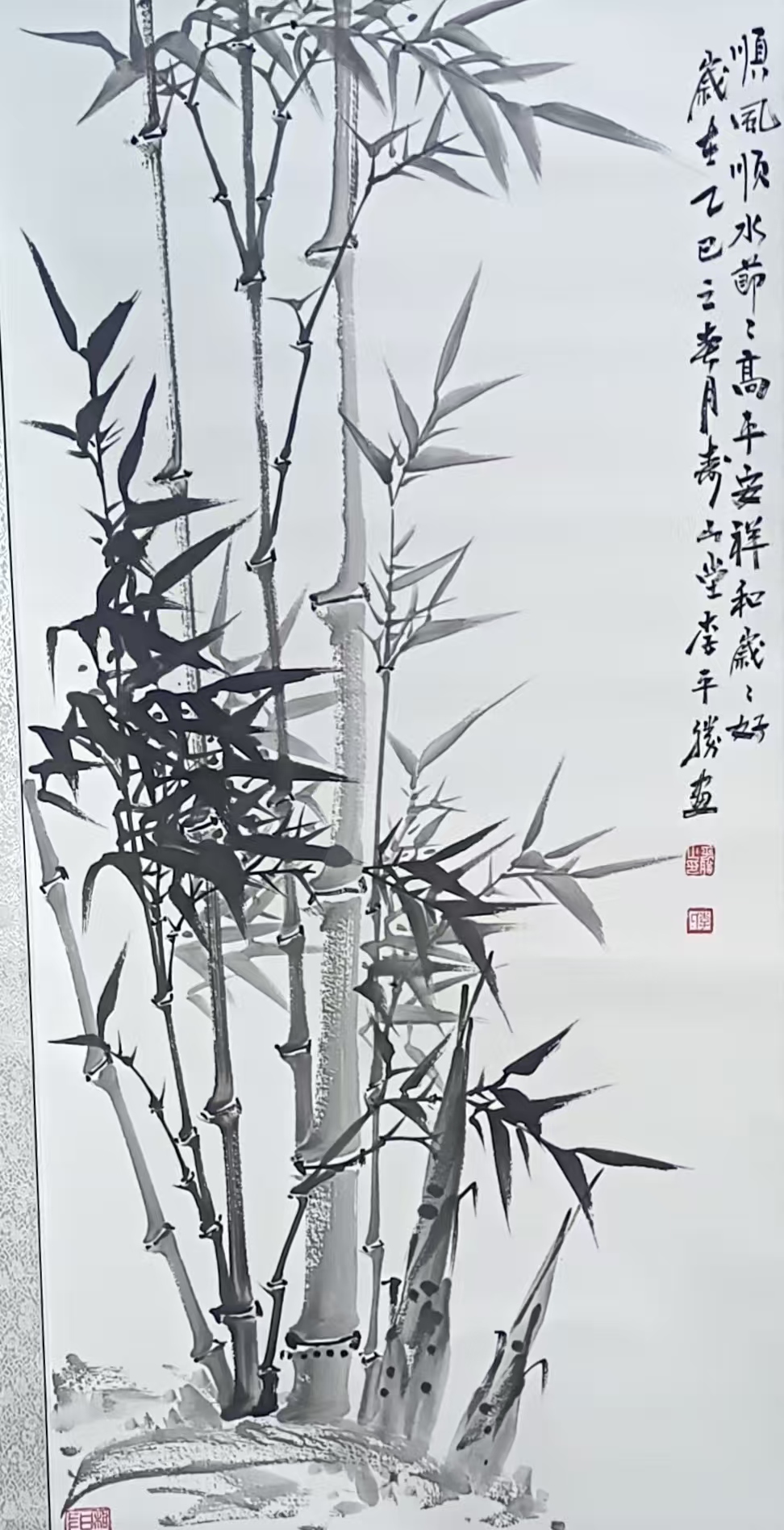

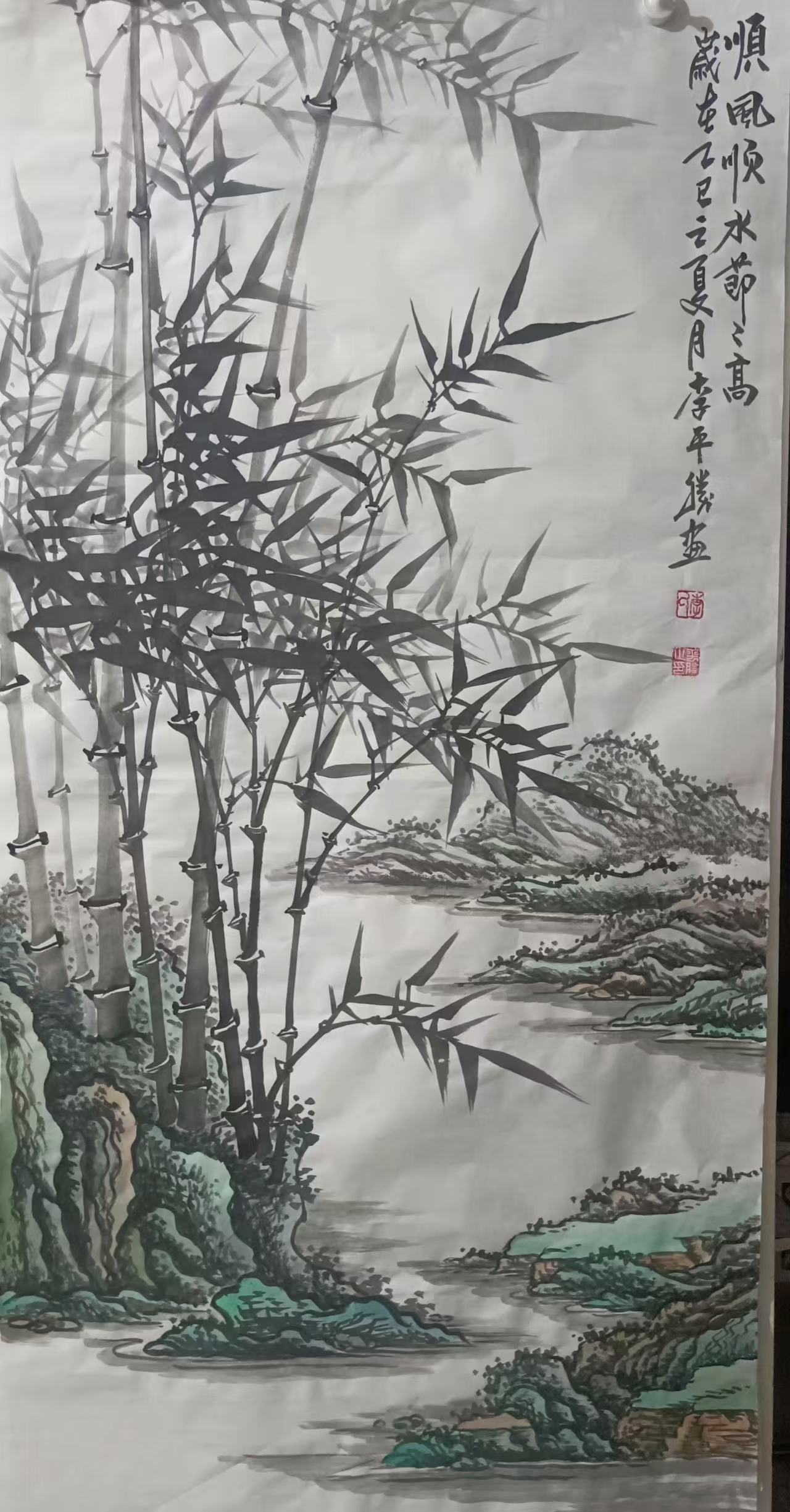

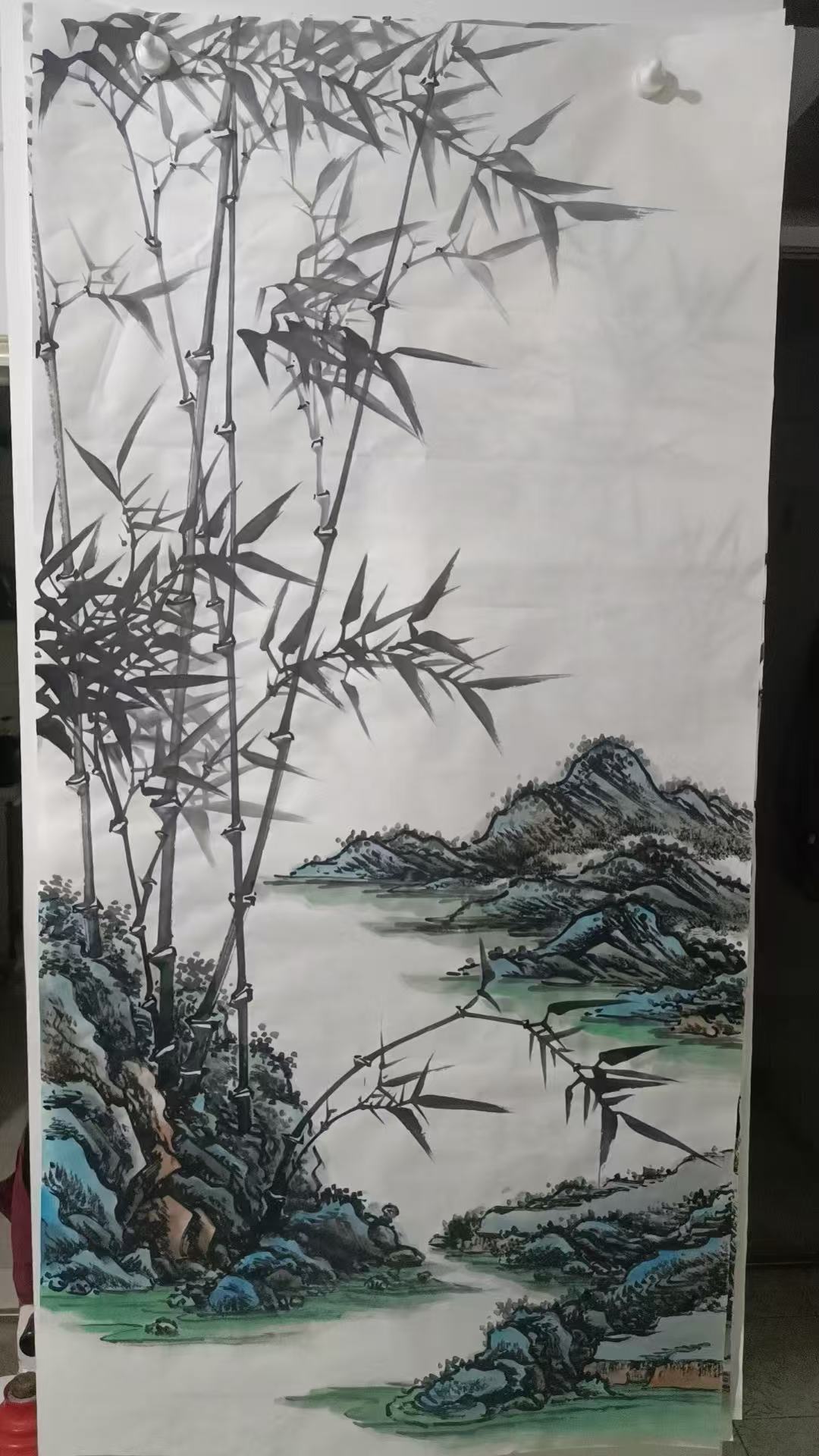

细品其作,可见他对竹之形神的极致拿捏。笔触时而如江南烟雨般缠绵,晕染出竹影婆娑的婉约;时而如北地松风般劲挺,勾勒出竹干凌云的雄浑。浓淡干湿间,竹的挺拔之姿、疏朗之韵、清逸之气跃然纸上:新竹拔节含"节节高升"的生机,老竹盘曲藏"高风亮节"的厚重,枝叶婆娑似传"竹报平安"的私语,足见他对竹文化密码的深刻解码。

这份艺术表达,更超越了物象描摹,直抵生命哲思。风雨中不屈的竹,是困顿里坚守的智者,用"千磨万击还坚劲"的姿态,呼应着"高风亮节"的操守;晨曦中舒展的竹,是喧嚣里澄明的君子,以"未出土时先有节"的气度,暗合着"竹报平安"的期许。笔墨间流淌的,既是对苏东坡"不可居无竹"的精神呼应,更是对当代人保持生命韧性的深情寄语。

在他的画境中,竹从不孤生。或与远山共翠,或与流云相依,自然元素交融共生,恰是"天人合一"的生动诠释。这种和谐里,既有"竹报平安"的现世安稳,也有"节节高升"的生命进取,更有"高风亮节"的精神超越,让传统哲思在笔墨间焕发新生。

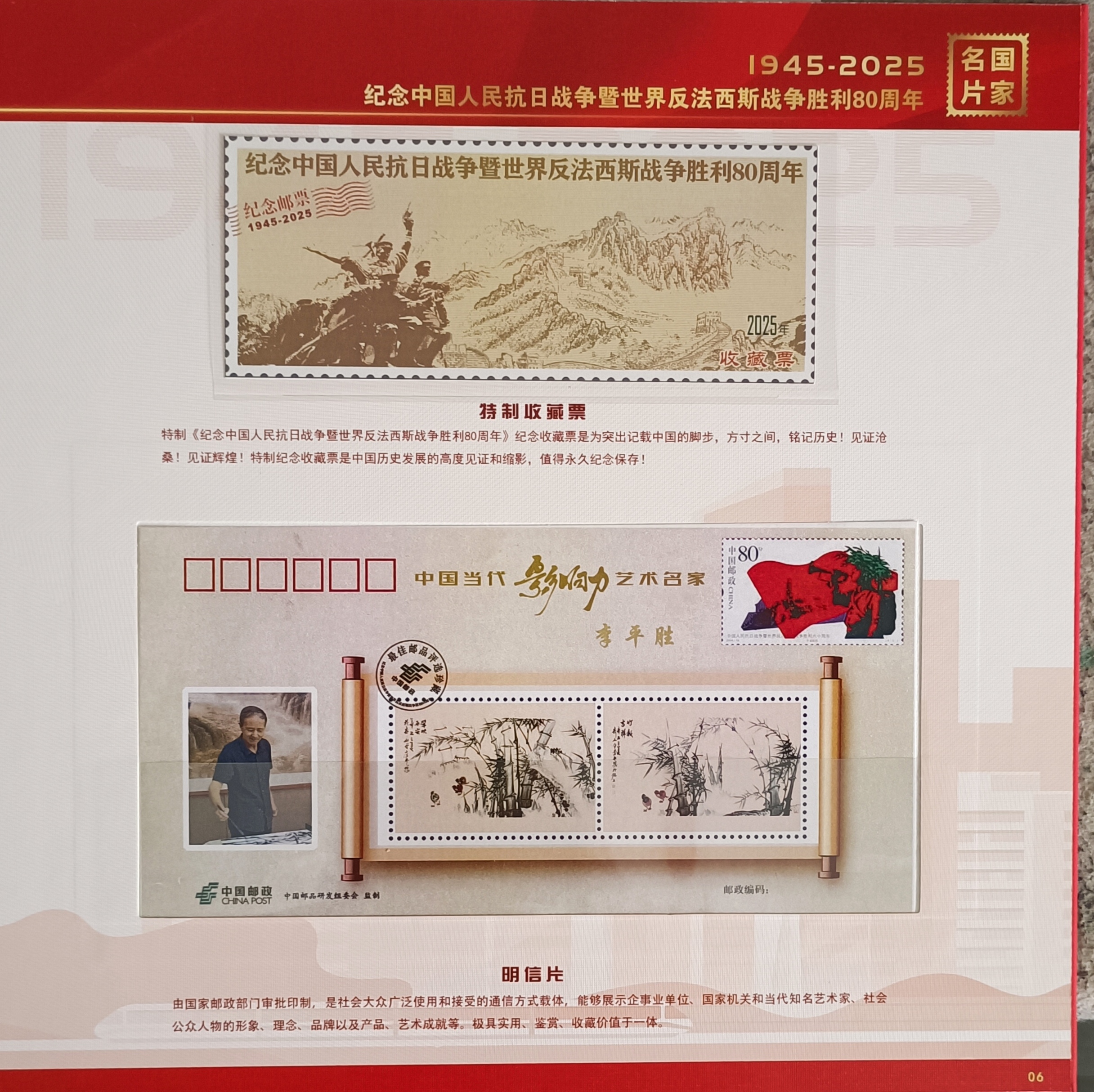

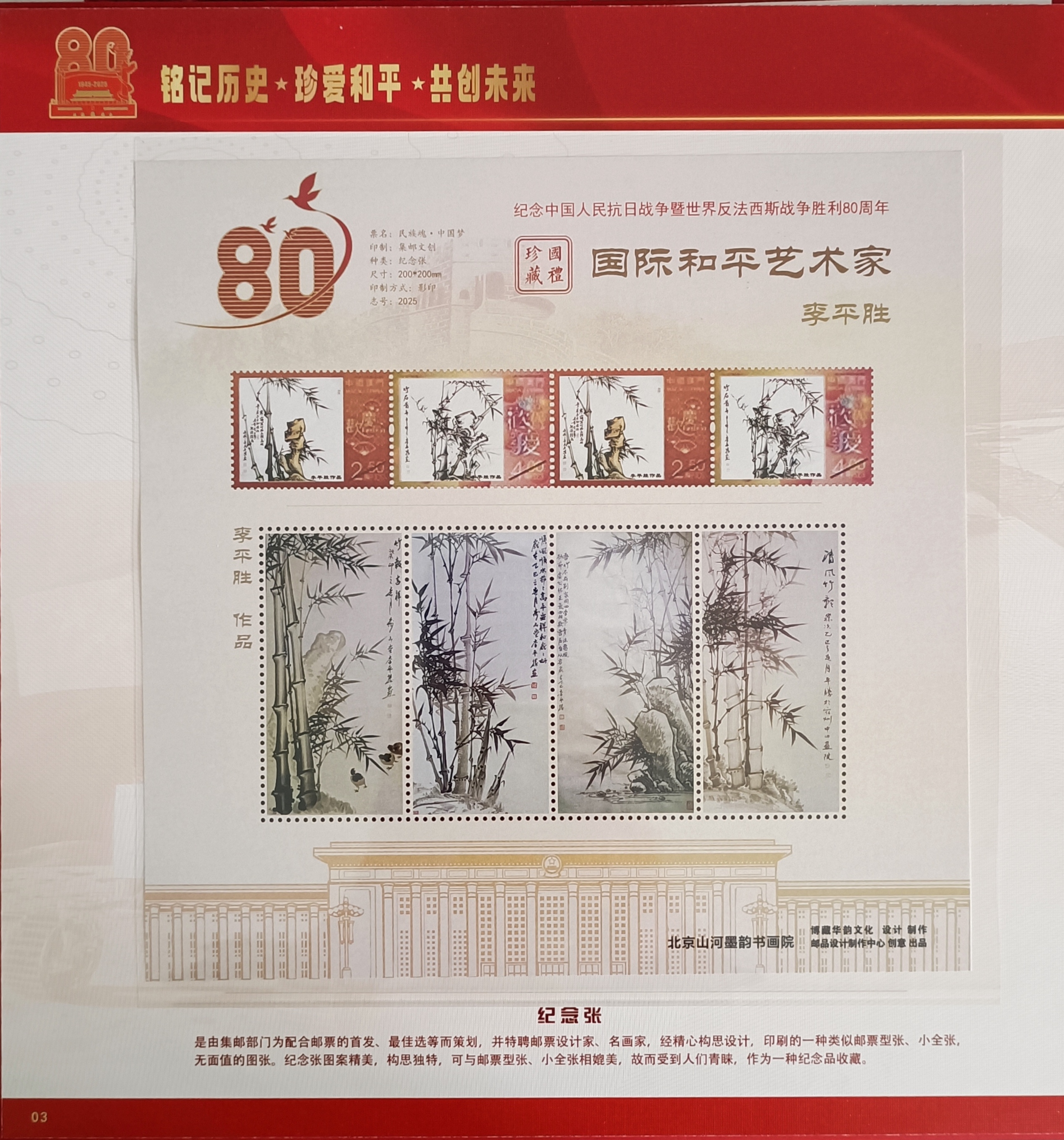

从文化传承来看,李平胜的竹画堪称活态载体。他深耕传统笔墨,又注入当代视角,让"高风亮节"的操守、"竹报平安"的祈愿、"节节高升"的追求,这些流淌在民族血脉里的文化基因,在宣纸上获得了新的表达。观其画,不仅是艺术的熏陶,更是一场与传统文化的精神对话。

李平胜以竹为媒,将自然之美、人文之韵、哲思之境熔于一炉。当我们凝视他笔下的竹影,既能触摸到"宁可食无肉,不可居无竹"的千年情结,也能读懂"高风亮节""竹报平安""节节高升"的文化密码,在墨痕流转间,照见生命应有的姿态与分量。(赵合肥)

责任编辑:营影