宿州书法家武学军先生的小楷艺术,以其“骨气铮铮,笔墨空灵”的独特风格,在当代书坛独树一帜。他的作品既深植于钟繇、二王的古典传统,又融入了个人生命体验与当代审美意识,形成了“似拙实巧、似繁实简”的独特书风。通过对武先生《金刚经》《心经》等代表作的赏析,我们可以领略其小楷艺术的独特魅力。

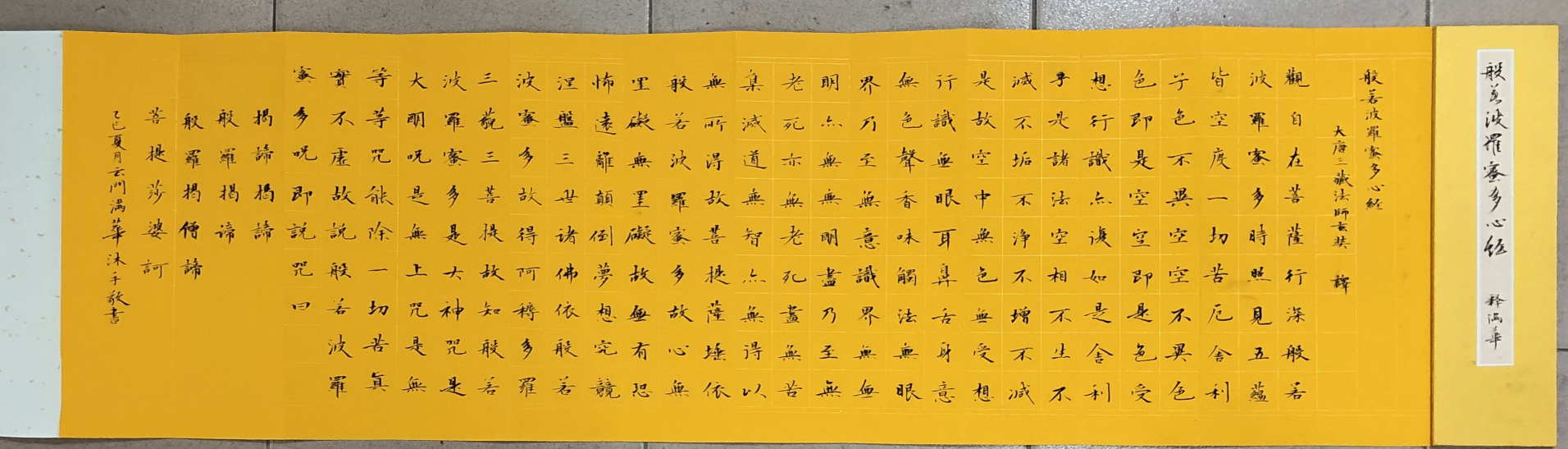

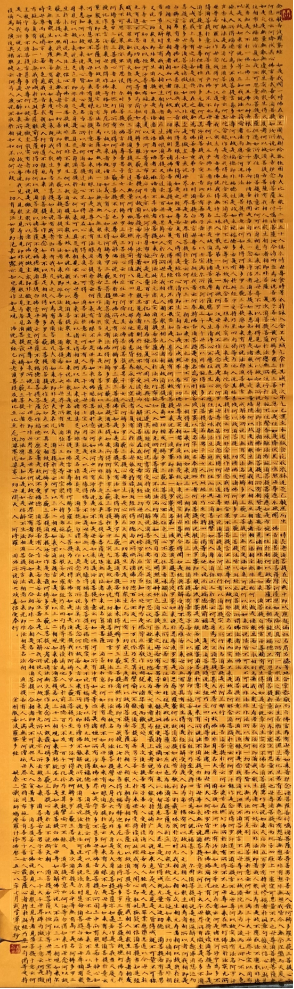

武学军的小楷建立在深厚的传统根基之上,呈现出“师古而不泥古”的鲜明特征。他自幼接受传统书法教育,以王羲之、王献之为宗,后系统研习魏晋隋唐诸家,尤得钟繇之精髓。其笔法轻松自如,变化多端,线条锤炼尤为精到,突出浓淡与粗细对比,视觉效果强烈却不失和谐。长横笔的处理尤为精妙,有的粗细均匀,有的对比明显,但均具有强烈的“势感”,倾斜度变化多端,呈现出丰富的表现力。观其五条屏小楷《金刚经》5162字,“字字漂亮,笔笔入神”,将“写经体”的笔意发挥到极致,既有线条的细腻与点画的精雕细琢,又呈现出一种博大气象。

在墨法运用上,武学军从周易太极图的变化原理中摸索出浓墨、焦墨、宿墨交替使用的技巧,使字迹清晰,线条丰盈,墨色厚重而干湿得当,达到了“柔也不茹,刚亦不吐,燥烈秋风,润含春雨”的境界。这种墨法处理使其小楷作品在视觉上呈现出丰富的层次感与立体感,远观气势磅礴,近察精妙入微。

武学军的小楷艺术超越了单纯的技法层面,体现出深厚的美学追求与哲学思考。他注重将人生阅历和大自然的诸多感受融入书法艺术,最终形成了骨势清秀、精美洒脱的书风。这种源于自然又高于自然的艺术表现,使其作品超越了单纯的形式美,达到了“同自然之妙有,非力运所能成”的境界。书评家称赞其字“气魄雄强而峻朗、舒峭,但不失拙意”,线条“棉而挺,如“棉里裹针”,“细中寓柔”,柔中见刚;墨色“润而满”,不滞不滑,骨力洞达却将霸悍之气藏于水墨之间不露痕迹。

特别值得称道的是,武学军的小楷创作多以佛教经典为内容,这使其作品天然具有深厚的文化内涵与哲学意蕴。他通过书写《心经》等佛教经典,将佛学思想与书法艺术有机融合,使笔墨成为传达智慧的媒介。《心经》作为佛教经典,阐述五蕴、三科、四谛、十二因缘本性为空的佛教义理,而归于“无所得”。武学军通过小楷艺术表现这一深奥经典,不仅技法精湛,更需要对经文内涵有深刻理解。其作品之所以能够打动观者,正是因为他实现了艺术表现与精神内涵的高度统一。

在当代书法艺术发展背景下,武学军的小楷展现了传统艺术的现代转型路径。他敏锐把握当代书法的形式需求,在努力回归传统、刻苦锤炼笔墨功夫的同时,注重作品的整体呈现。其作品在用纸、用印上相当考究,不同颜色宣纸的拼接搭配自然和谐,使传统小楷在现代展示环境中依然能够焕发夺目光彩。这种对传统的创新性发展,体现了“通变”的艺术规律,为当代书法创作提供了有益启示。

武学军的小楷艺术成就,在于实现了技法与意境的高度统一。其作品线条质量极高,几乎没有经不住推敲的线条,表现出“棉而挺”、“润而满”、“雄而强”的特点。同时,作品整体气韵生动,将佛教经典的哲学意蕴通过书法形式完美呈现,达到了艺术表达的至高境界。他秉持“一己净艺”的执着情怀,不在意外在效果,坚守自己的人格,做自己的事情。这种对艺术的虔诚态度,在功利主义盛行的当代社会尤为难得。

综观武学军的小楷艺术,我们看到的不仅是一位书法家的技艺展示,更是一种文化精神的传承与创新。他的作品既延续了中国书法的千年文脉,又展现了当代艺术家的创新精神,在书法发展史上具有承前启后的重要意义。通过对武学军小楷艺术的赏析,我们得以领略中国传统书法艺术的永恒魅力,也看到了这一古老艺术形式在当代的创新可能。(赵汗青 刘欣华)

责任编辑:营影