中国当代山水画坛,彝族艺术家俄木利呷以其独特的艺术语言和深厚的文化底蕴独树一帜。他的作品既扎根于中国传统美学的精神高地,又融汇西方艺术的现代性表达,在墨与彩的交织中,构建出一个充满生命律动与哲学意蕴的艺术宇宙。

初识俄木老师,是在汴河文化创意小镇一个烟雨朦胧的午后。经由他的挚友——书法家张壮先生引见,我得以走近这位艺术家。俄木老师气质文秀,举止典雅,言谈间虽显沉静,待人却极为真诚。每每相聚品茗,话题总是不离艺术。他眼中闪动的光芒,让人清晰地感受到那份对艺术的执着与热爱,仿佛艺术早已浸透了他的生命。记得他曾说:"作画时,我常常能听见山风的低语,感受到流水的脉动。"这句话道出了他艺术创作的真谛。

以传统为根,以自然为法

俄木利呷的艺术创作,蕴含着对生命本质的深刻思考。他的创作室墙上,挚友张壮先生题写的"仁义为友,道德为师"八个大字,不仅是一幅书法作品,更是一种艺术哲学的具象化表达。俄木老师将这两个维度完美融合:以"仁义"之心观照万物,以"道德"之眼审视艺术。这种双重维度构成了他独特的创作方法论——在感性的艺术表达中,始终保持着理性的哲学思考。

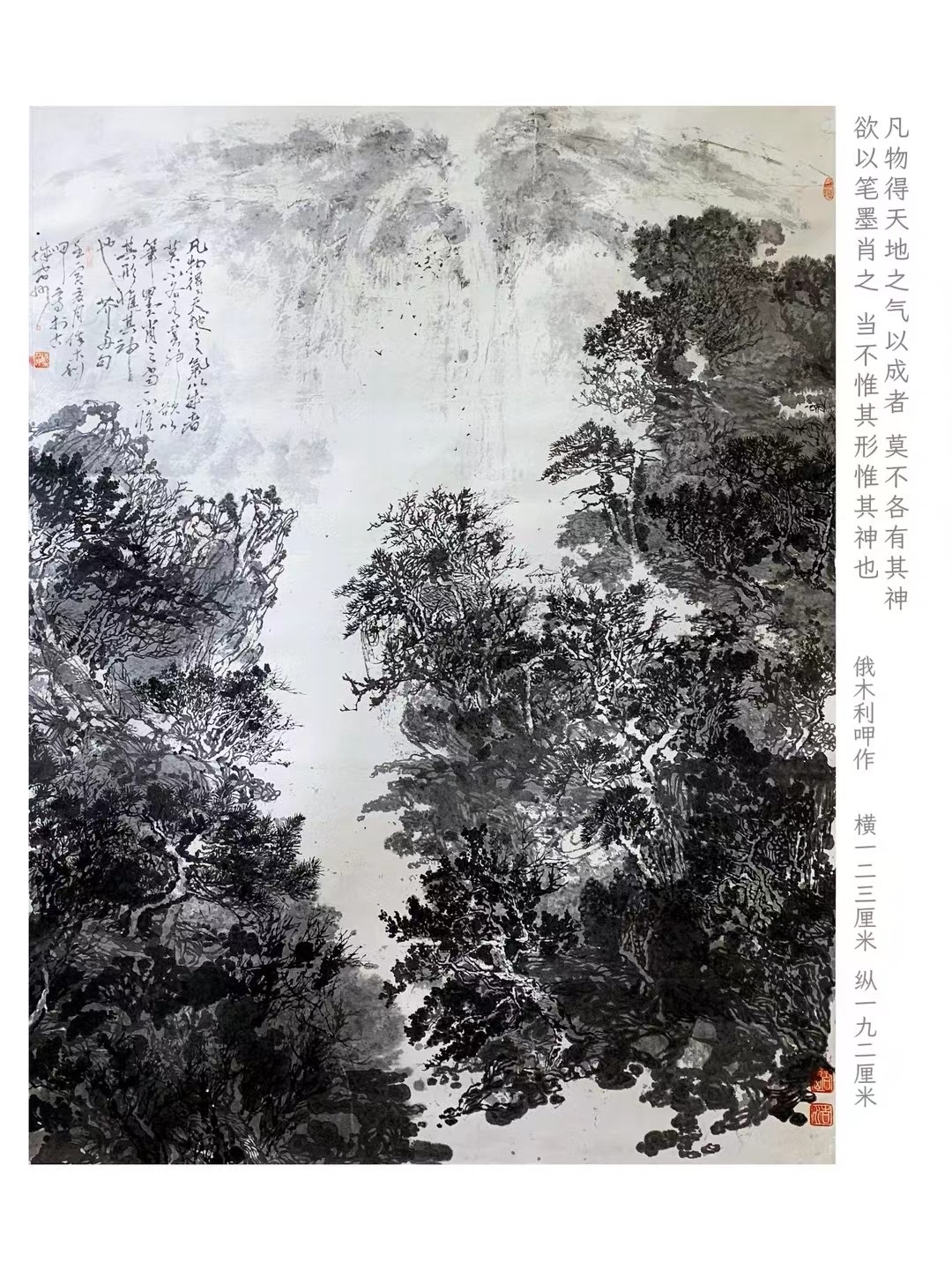

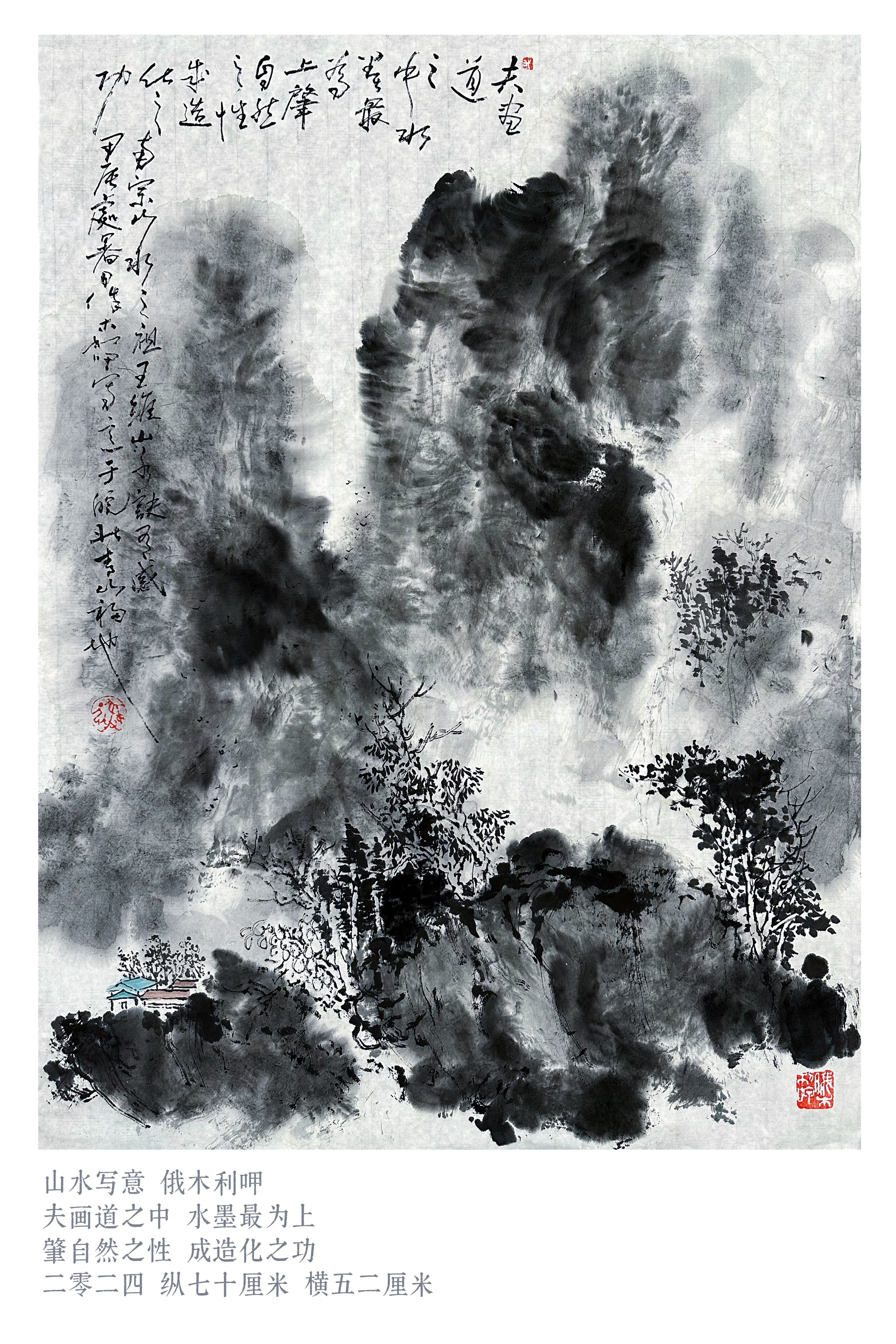

他的创作过程本身就是一场修行。每日清晨,他必执笔或书或画,在氤氲中寻找内心的澄明。这种仪式感不是形式,而是对艺术的神圣性的敬畏。在他看来,创作不是简单的笔墨游戏,而是与天地对话的过程。正如他在笔记中所写:"执笔如执心,运墨似运思,每一笔都是对生命本质的叩问。"

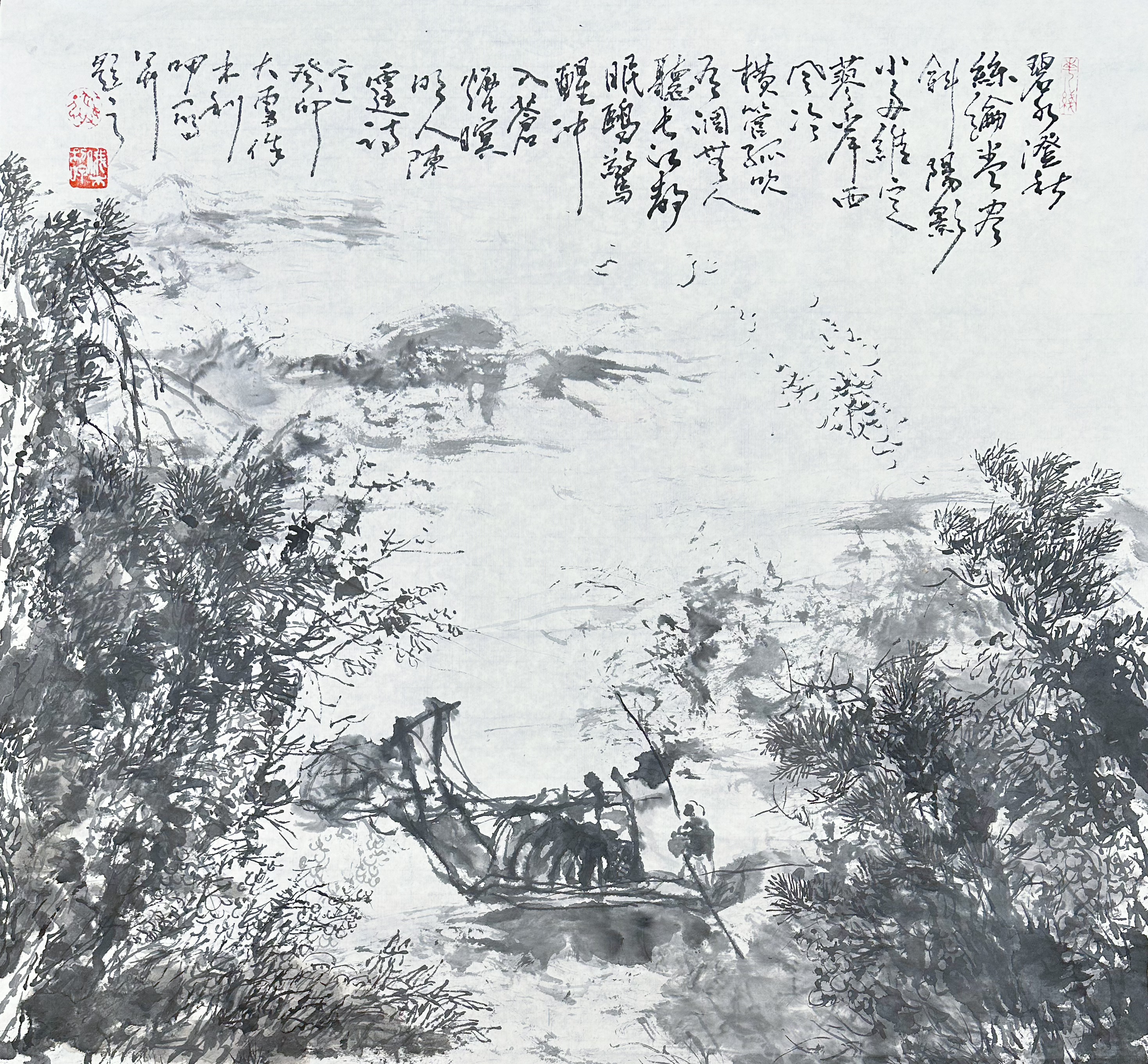

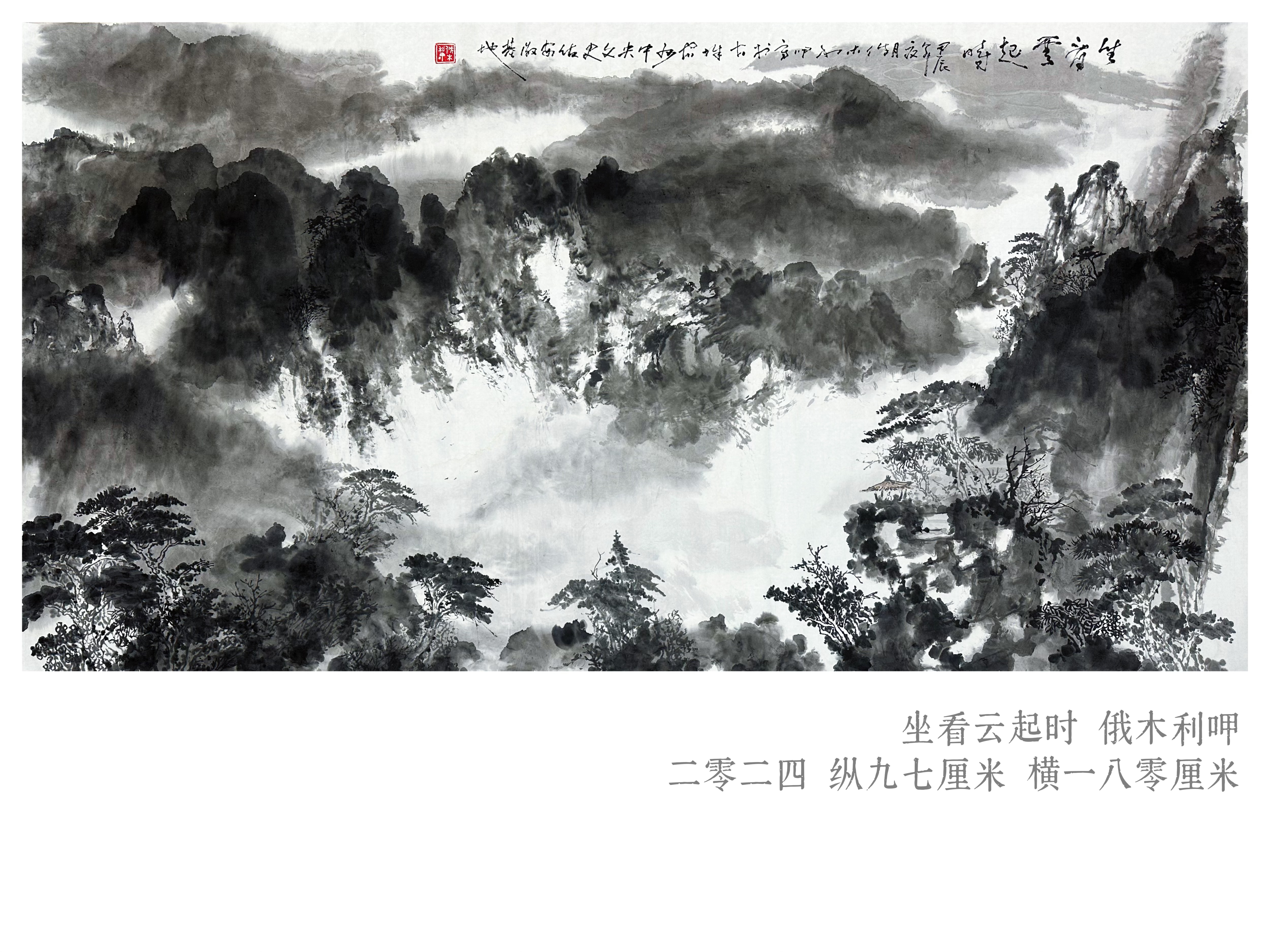

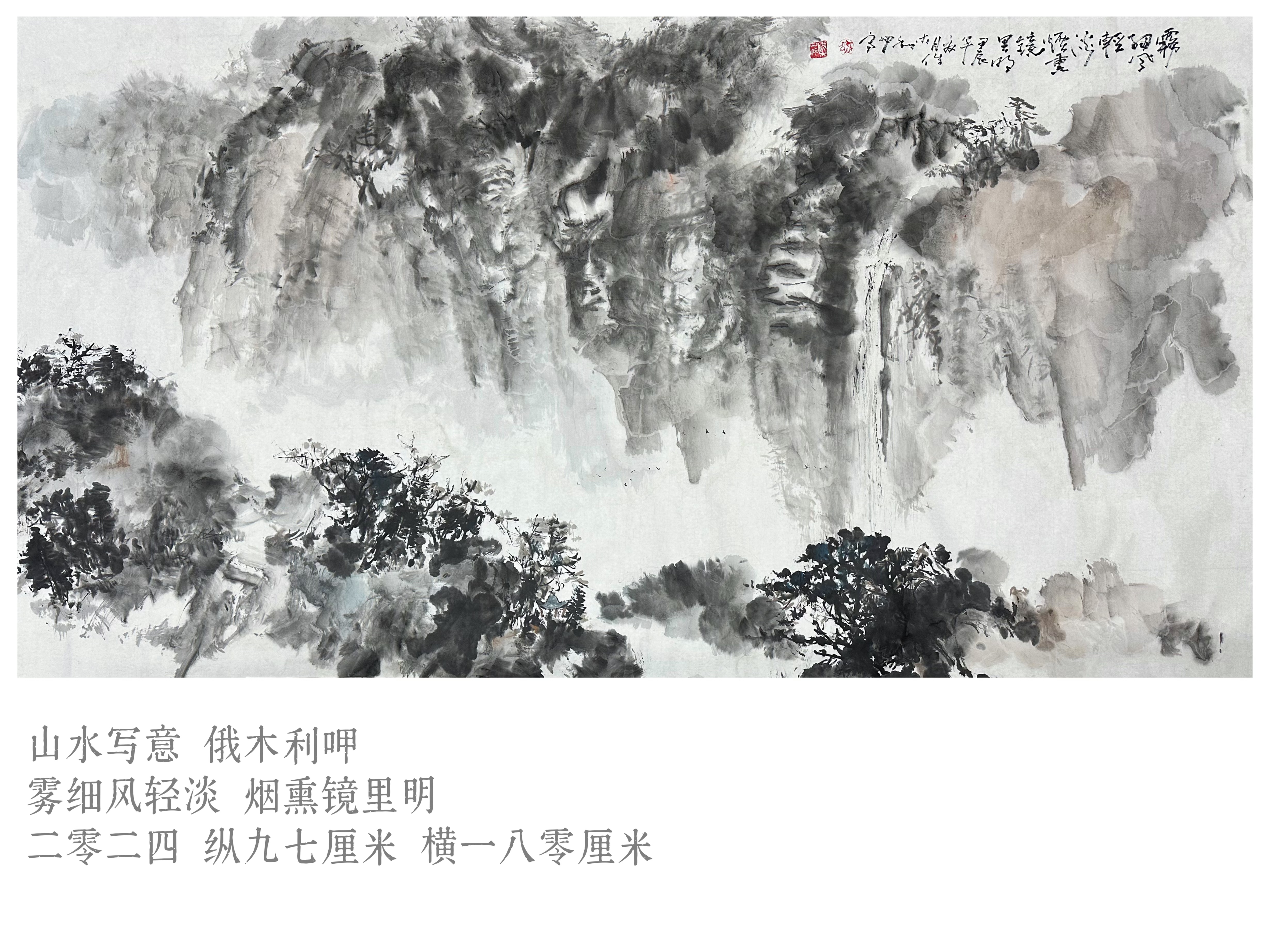

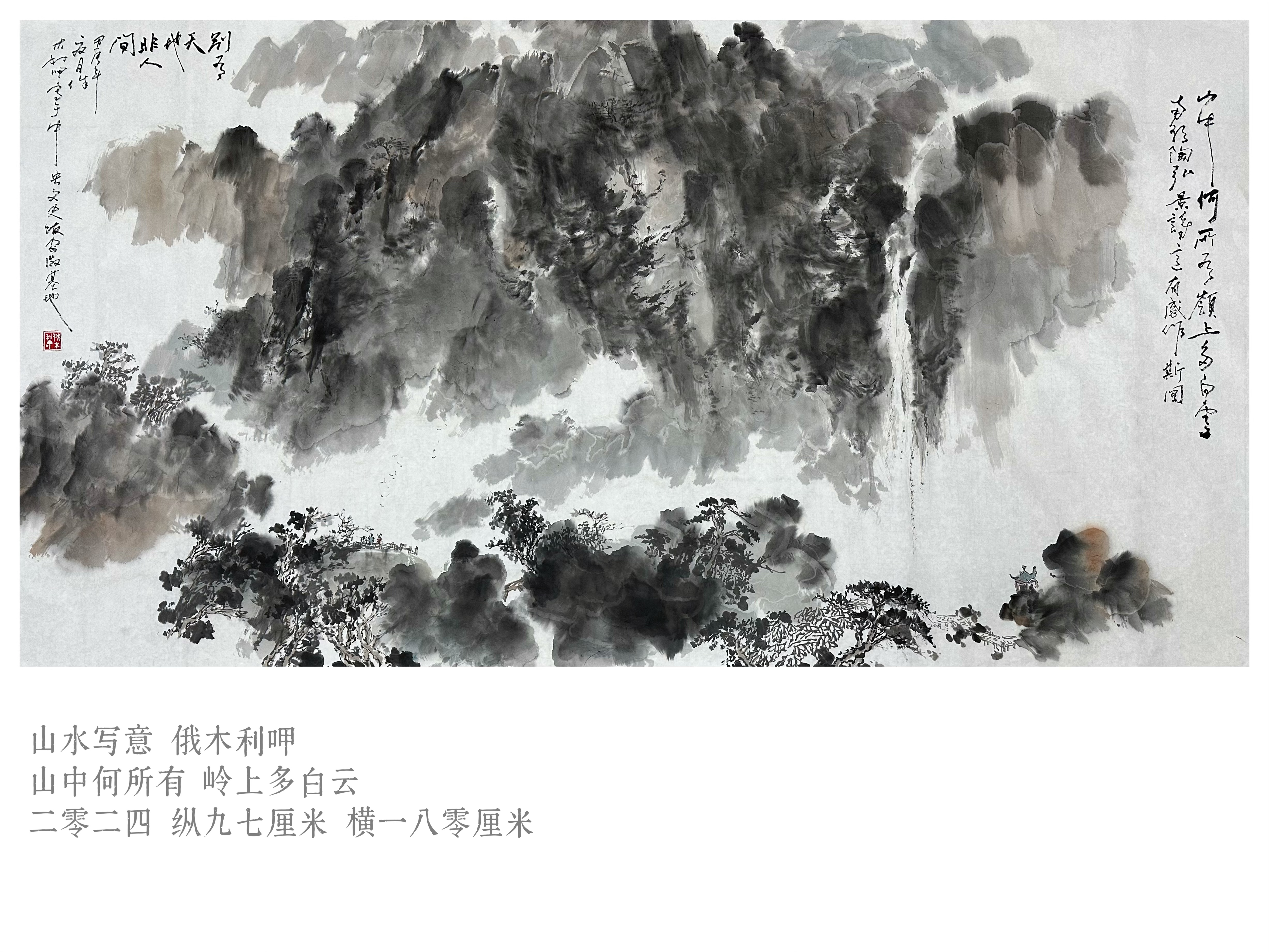

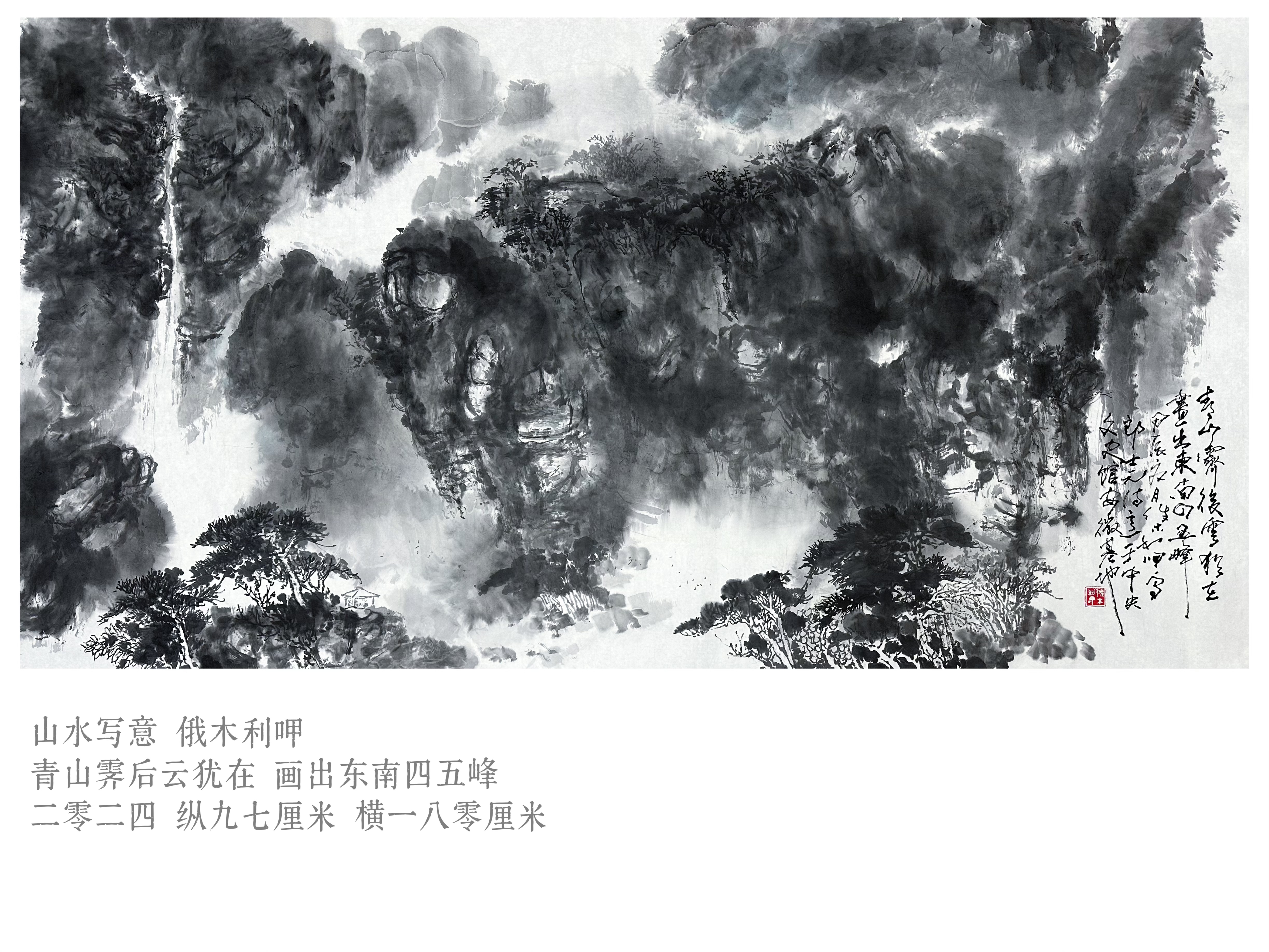

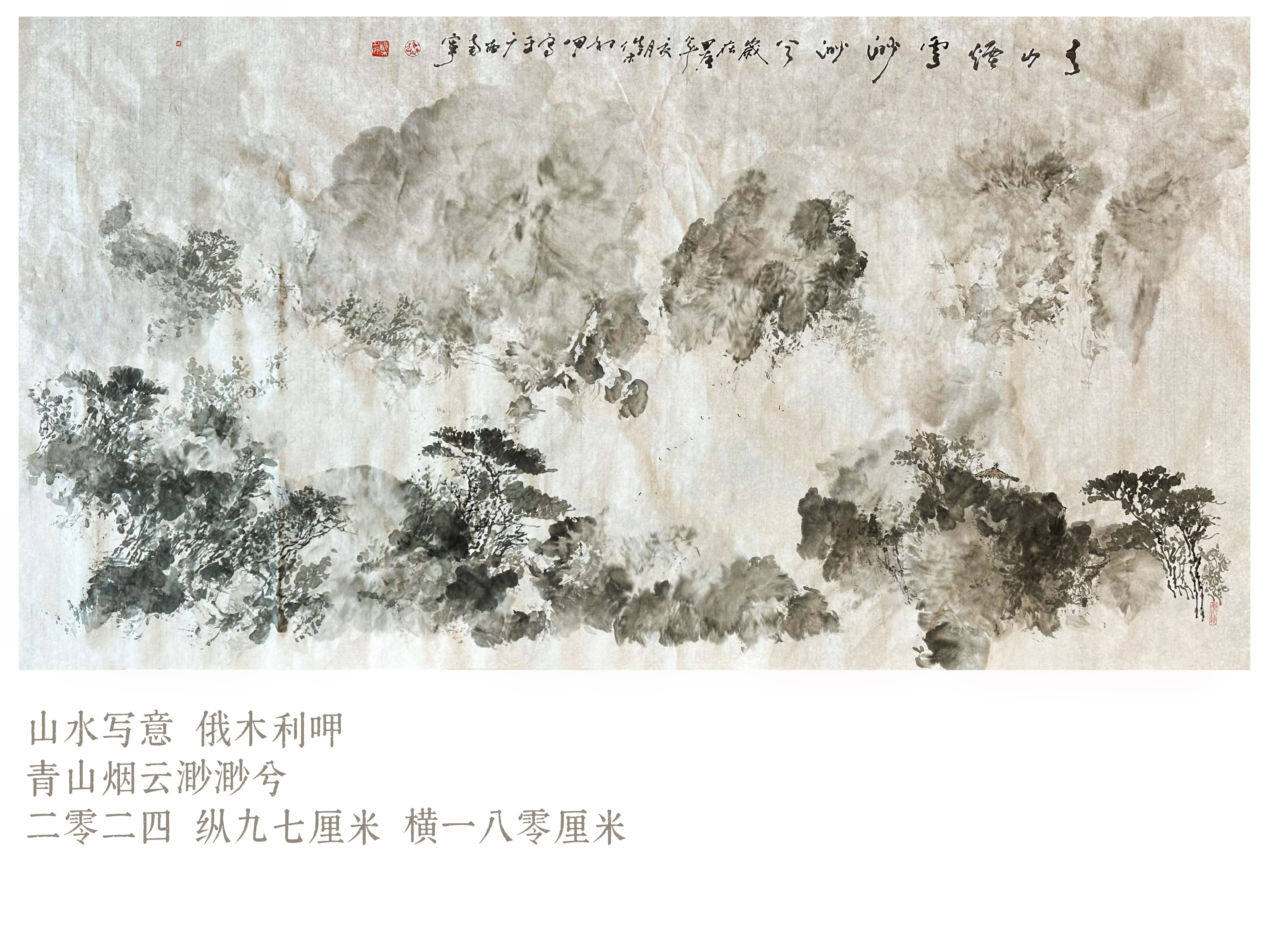

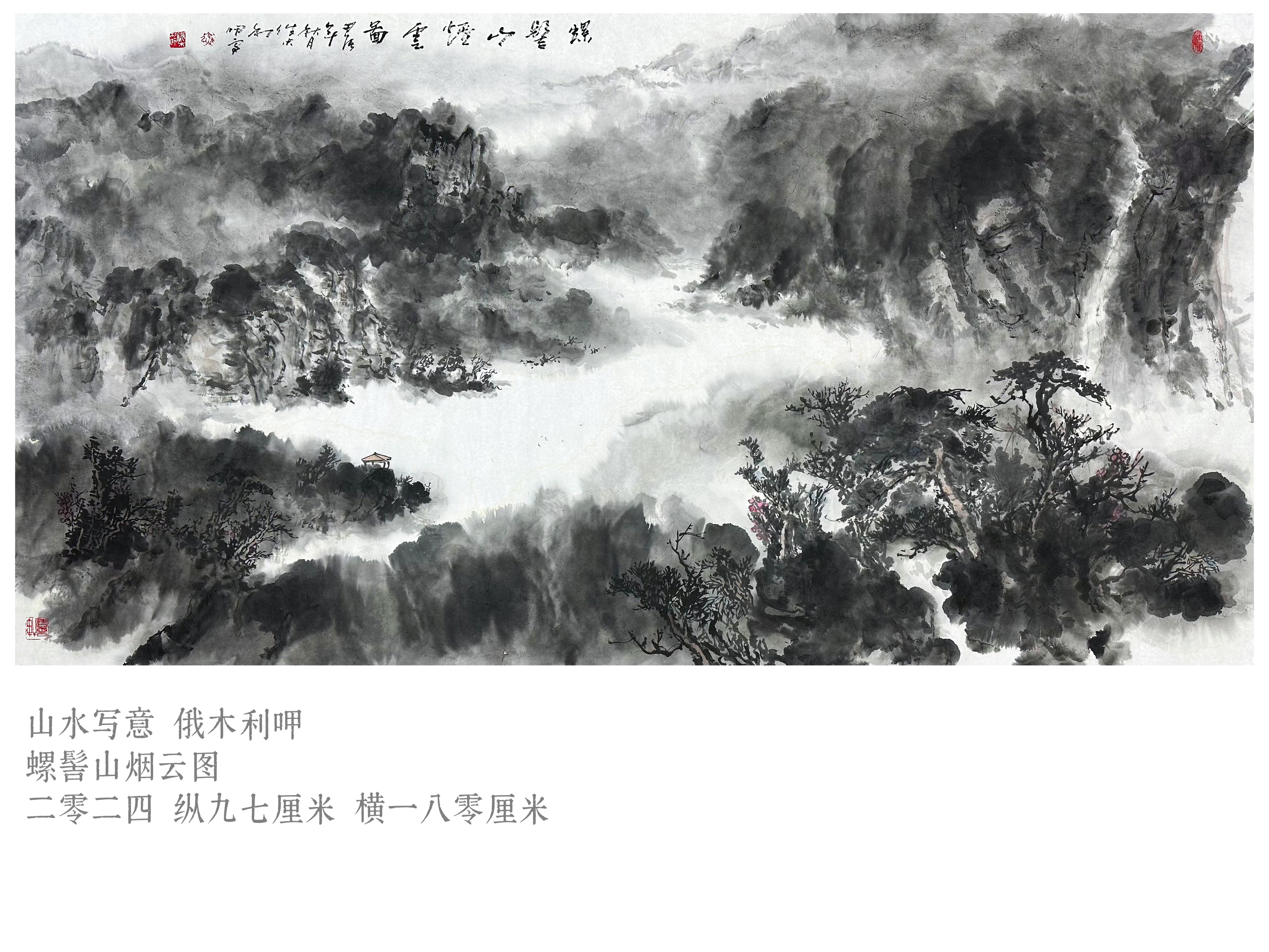

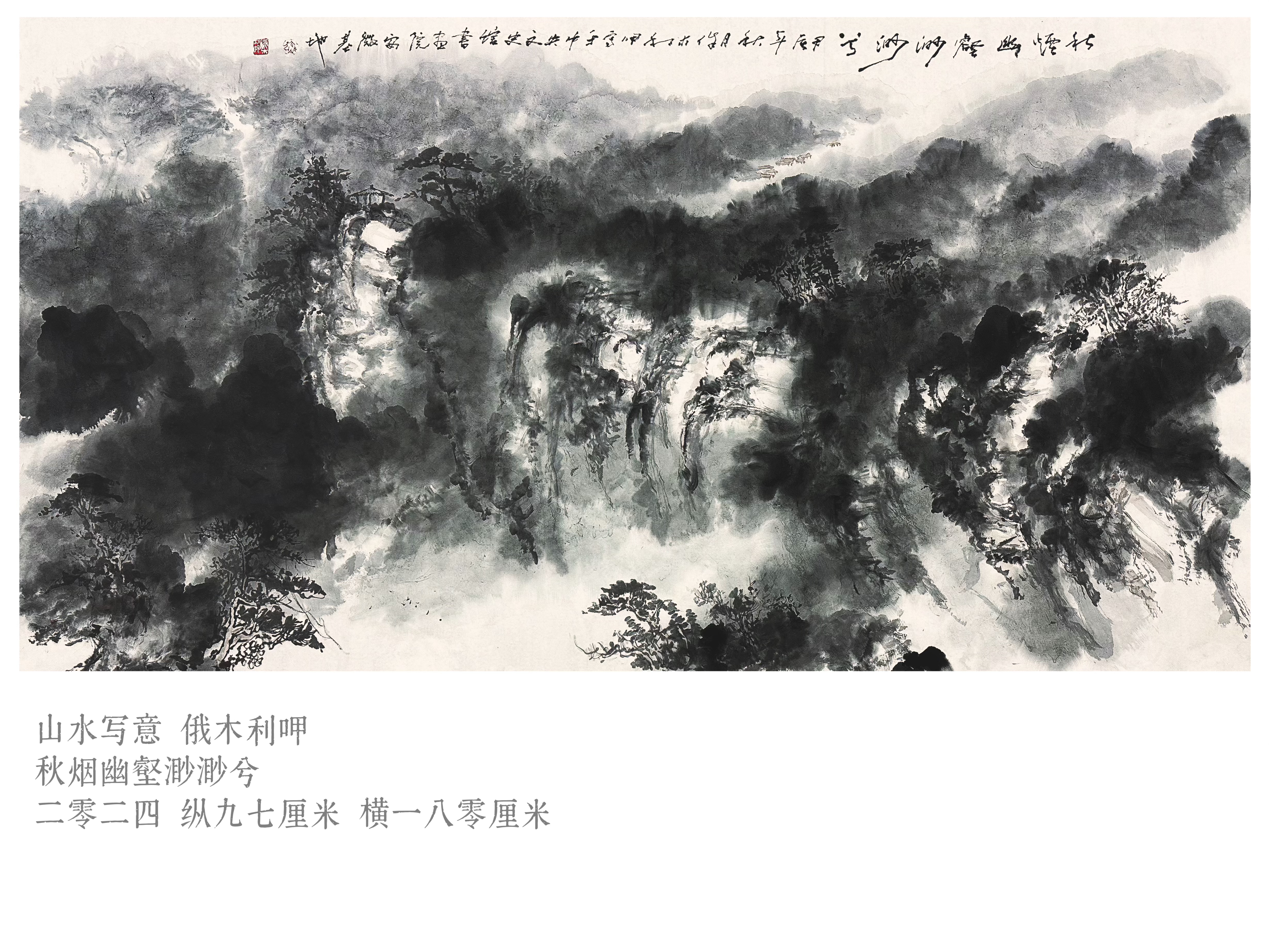

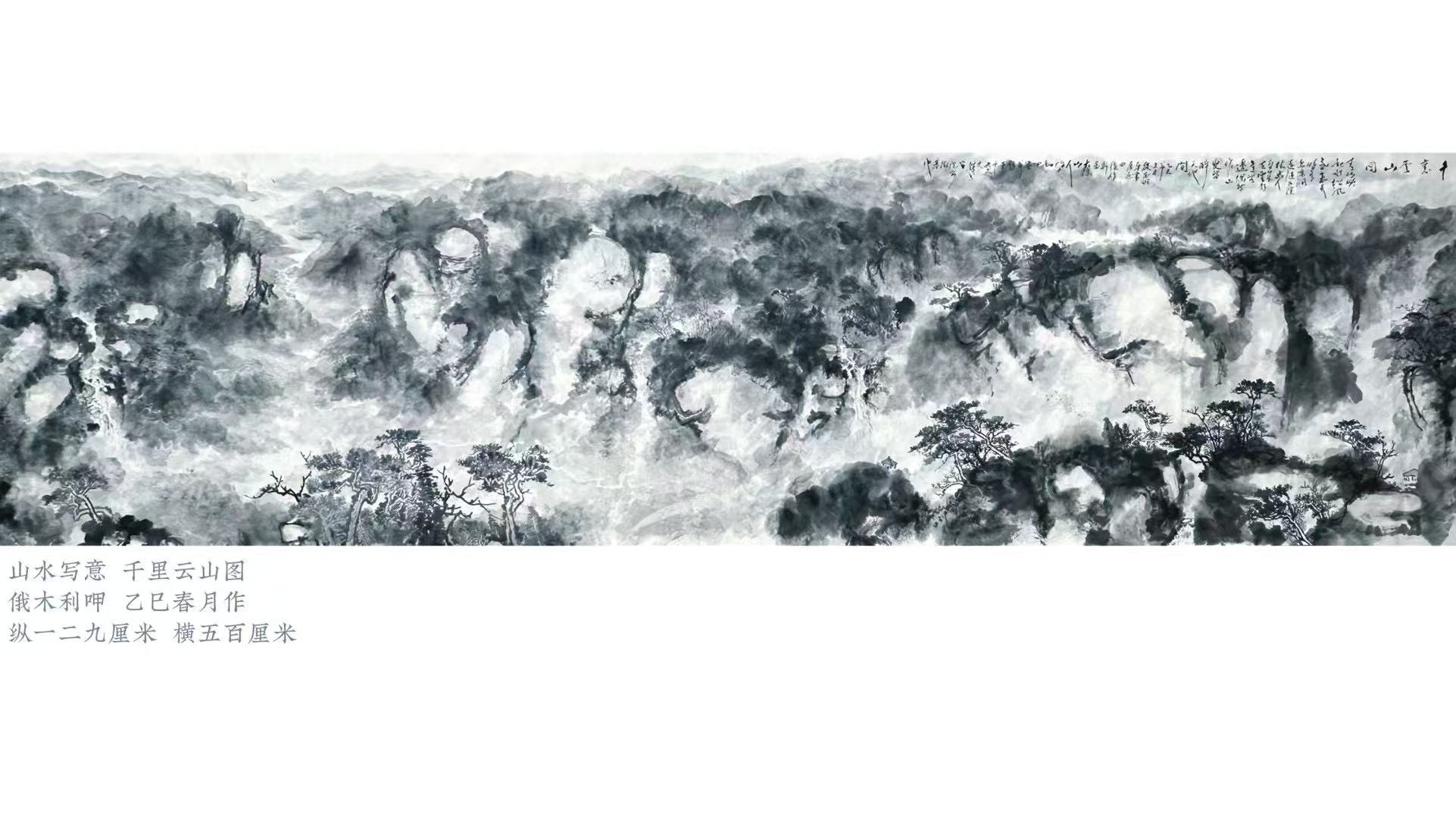

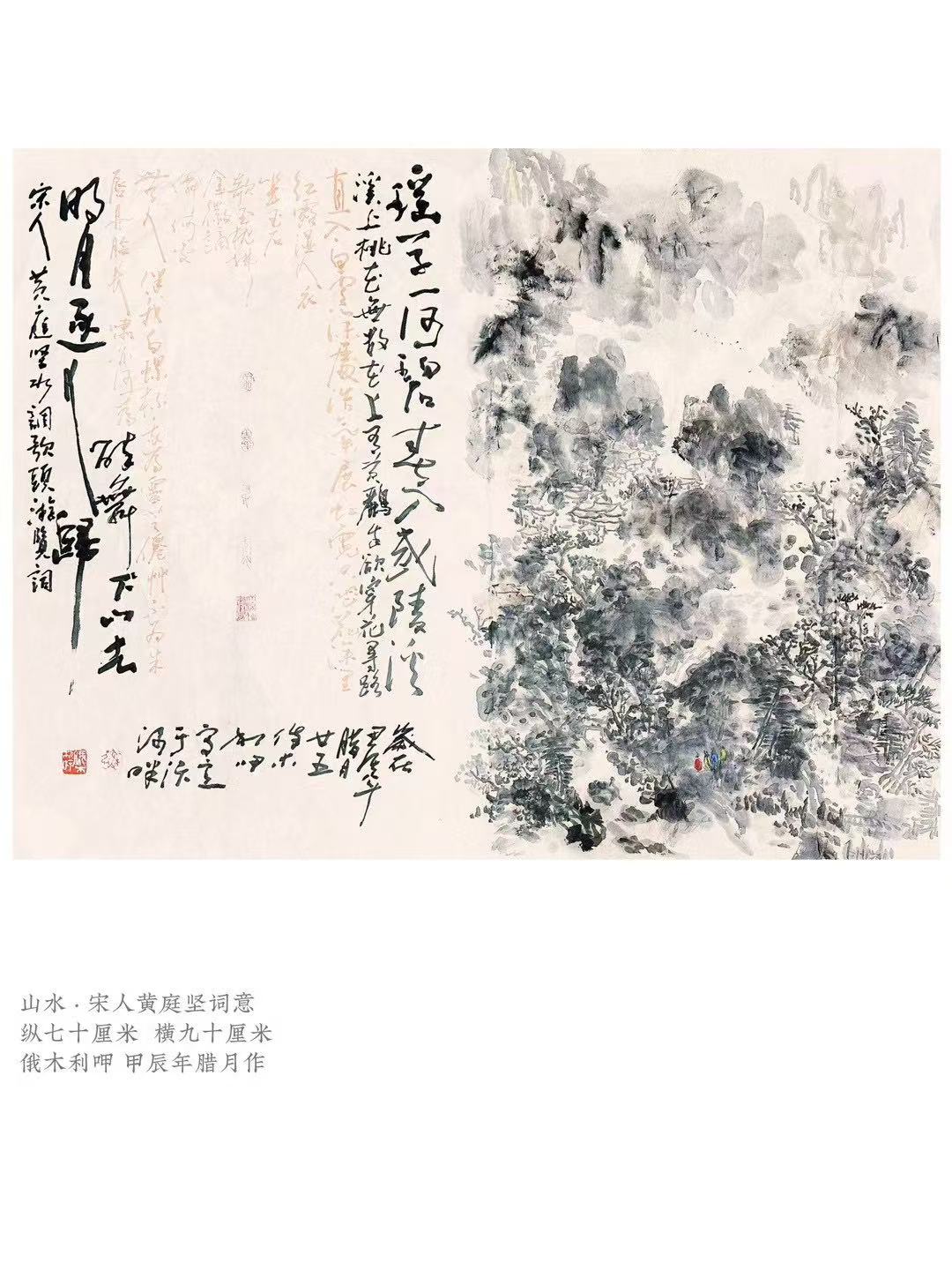

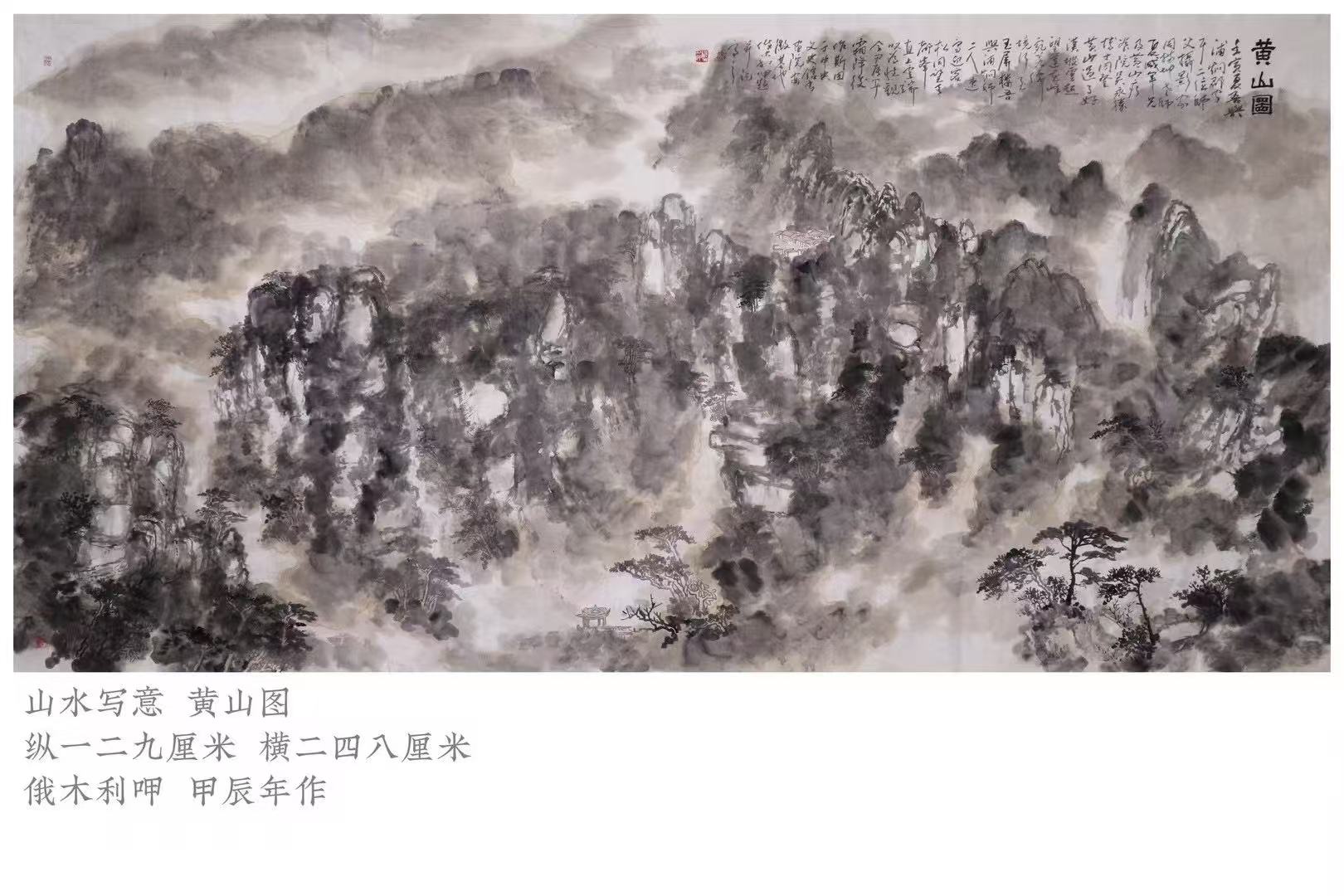

俄木利呷的作品超越了传统山水画的视觉呈现,达到了形而上的哲学高度。他的《坐看云起时》系列,看似描绘云卷云舒的自然景象,实则探讨的是"存在与虚无"的永恒命题;《秋烟幽壑渺渺兮》中若隐若现的山峦,暗喻着"可见与不可见"的辩证关系。这种将具象与抽象、形而下与形而上完美结合的能力,正是源于他对中国传统哲学"道器合一"理念的深刻理解。

师徒联袂・游艺马德里

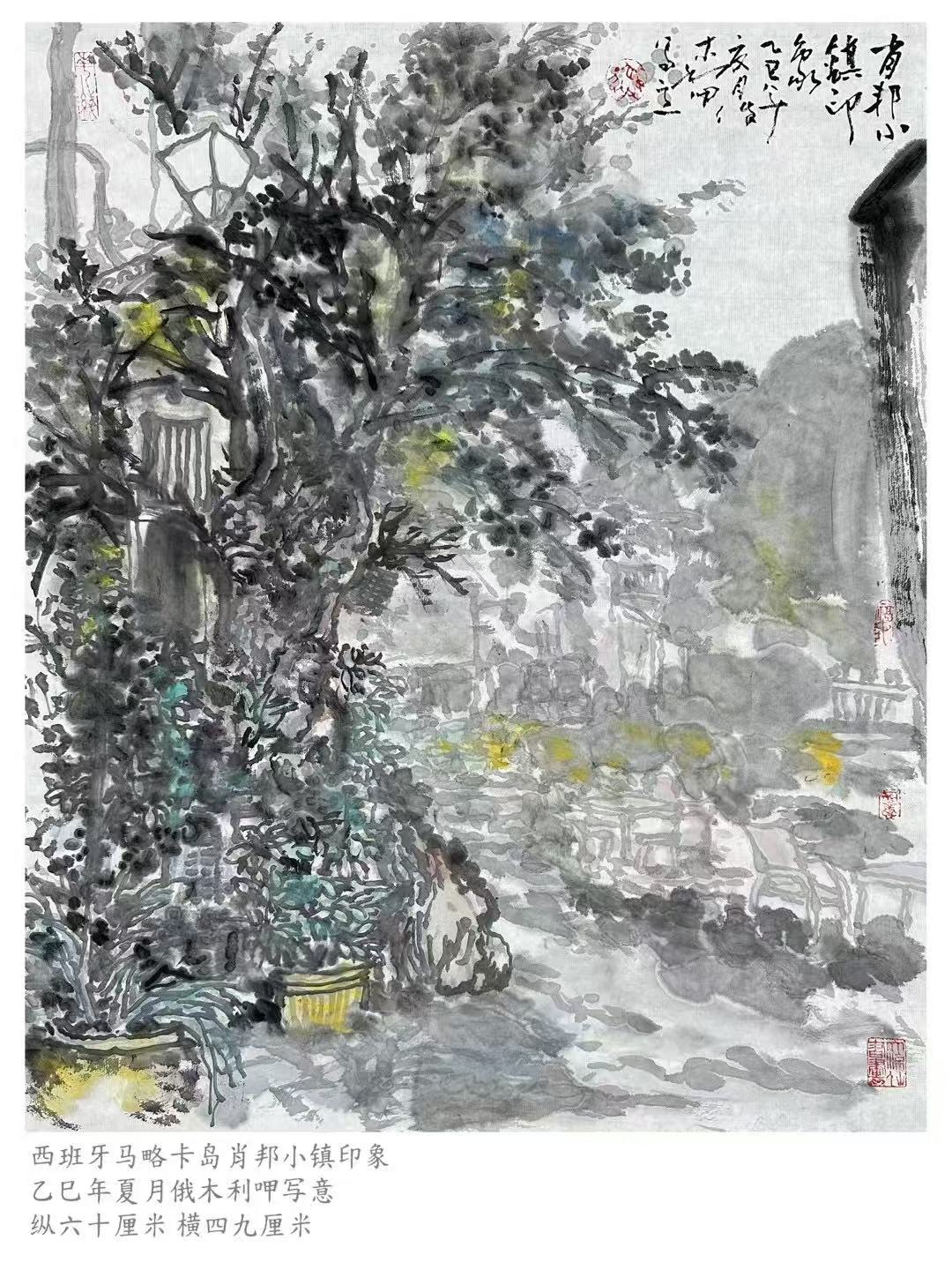

2025年3月,俄木利呷与恩师浦炯先生联袂参展西班牙马德里当代国际艺术展,这场名为"东方意韵"的展览成为中西方艺术对话的重要平台。师徒二人的作品在马德里海王宫相邻展出,形成跨越时空的艺术对话。浦炯先生传统深厚的笔墨功力与俄木利呷创新求变的艺术语言相映成趣,向西方观众展示了中国水墨艺术的传承与发展。

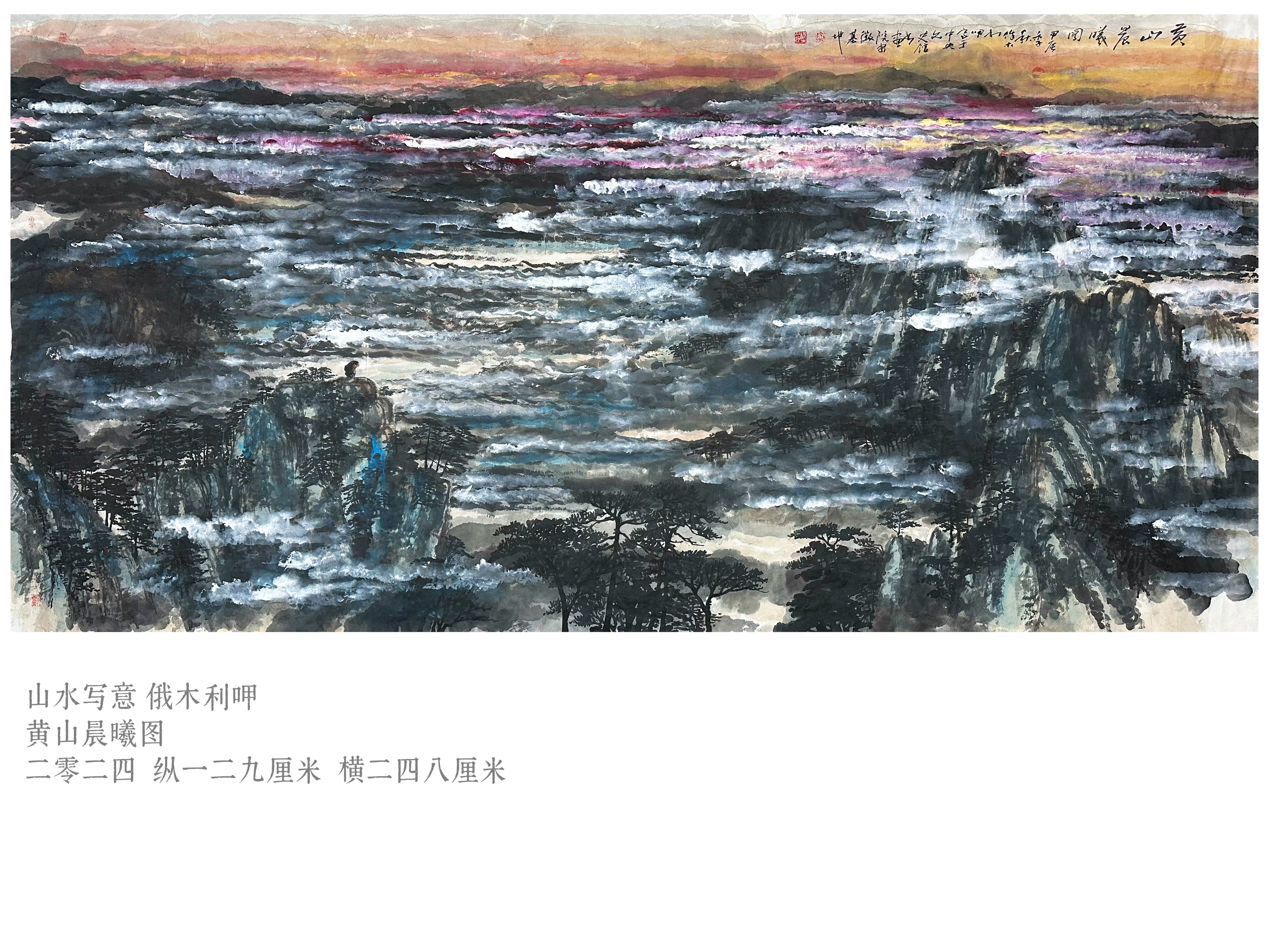

展览期间,俄木利呷的《坐看云起时》、《黄山晨曦图》及人物《十八罗汉图》系列引起广泛关注。西班牙毕加索美术馆馆长评价道:"在这些作品中,我看到了中国哲学'天人合一'的现代表达,艺术家用传统媒材创造了全新的时空体验。"而浦炯先生则欣慰地表示:"学生超越老师,社会才会进步,因此我对他是尽自己的能力加以扶持的,他的成功也是我的骄傲"。

融汇中西,墨彩交响

作为一位具有开放视野的艺术家,俄木利呷对西方艺术同样倾注热情。马德里之行后,他的创作更增添国际视野。他从米勒的质朴、莫奈的光影、毕加索的构成中汲取养分,大胆"以色当墨",使作品既保留水墨的透明空灵,又兼具油彩的厚重瑰丽。《老屋旧梦》系列及《秋色如春彩》等作品中,东方写意与西方表现主义碰撞出奇妙的和谐,展现出"墨无碍色,色不掩墨"的独特美学。他特别注重在不同季节、不同时辰观察自然的光影变化,这种对自然的敏锐感知,让他的作品充满生命的律动。而张壮先生"仁义为友"的箴言,也体现在他与各国艺术家的交流中,始终以真诚相待,以艺术会友。

荣誉与传承

俄木利呷,彝族、民革党员、中国文房四宝协会会员、安徽省工艺美术大师,安徽省工艺美术名人;其作品曾获中国国际工艺美术精品博览会金奖、并多次获得安徽省工艺美术精品博览会金奖、银奖、铜奖等殊荣;马德里画展的成功,更让他的艺术在国际上获得了认可,作品被西班牙文化和体育大臣、西班牙国家艺术中心、马德里市政厅、帕尔马市政厅及毕加索博物馆及所收藏;作品还被英国、法国、德国、澳大利亚、新加坡等国个人藏家珍藏。然而,他始终以谦逊至真之心面对艺术,认为"至真的情感才是创作的源泉",每一幅作品都是对生命与自然的虔诚礼赞。近年来,他还致力于艺术教育,为宿州学院外聘教授,在宿州学院开设工艺美术讲座,希望将中国传统艺术的精髓传承下去。

俄木利呷的艺术,是彝族文化血脉与中国文人精神的交融,是传统笔墨与现代意识的对话。在他的画作前,我们不仅能触摸到山川的肌理,更能感受到一位艺术家对宇宙万物的深情凝视——那是超越技法的心灵印记,是"天地与我并生,万物与我为一"的永恒追寻。正如他在一次访谈中所言:"我希望我的画作能成为观者与自然对话的桥梁,让人们在繁忙的现代生活中,重新找回与自然山川的联结。"而张壮先生"仁义为友,道德为师"的箴言,恰如其分地诠释了这位艺术家的人生追求与艺术境界。(赵合肥)

俄木利呷在西班牙塞万提斯出生地故居博物馆写生后留影

西班牙毕加索博物馆馆长Susana苏莎娜(右)与西班牙油画及古董修复大师CarLota莲子(左)参观俄木利呷作品

责任编辑:营影